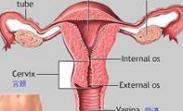

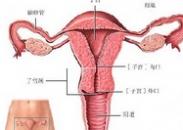

子宮從正常位置沿陰道下降,宮頸外口達坐骨棘水平以下,甚至子宮全部脫出于陰道口以外,稱為子宮脫垂。子宮脫垂常合并有陰道前壁和后壁膨出。

歷史考證本病早在隋代巢元方編著的《諸病源候論》婦人雜病篇內就專門列有“陰挺出下脫候”及有關論述。《婦人大全良方》曰:“婦人陰挺下脫,或因腦絡損傷,或因子臟虛冷,或因分娩用力所致。”又言:“產后陰脫,玉門不閉,因坐產努力,舉動房勞所致。”陳修園的《女科要旨》對本病的病因、病機、癥狀、治療都有所發揮,書中云:“陰挺證,甚者突出一二寸或三四寸;大如指或大如拳;其形如蛇、如瓜、如香菌、如蝦蟆不一;或出血水不斷,或干枯木潤,或痛癢,或頑麻者……輕者但覺陰中滯得;而無其形,或有形亦不甚顯,無甚痛害。”上述描述與現代醫學對子宮脫垂的認識基本相同。